真的巧合,近日了起條癮聽王菀之,好幾年前已開始收集她的歌,今回在拉記進行補源。她的歌偶爾也在自己扮電台節目中選播,即使每次零收聽也絕不打緊,問自己也不會看/聽人家的所謂網上直播,又怎能奢望別人會花時間去支持捧場?極其量看看分享了甚麼歌單,有興趣的話,再自行到各大音樂平台搜尋聽聽,其實兩者極有分別,不是任何一個傻佬也願意花時間砌一個正統音樂節目愚己娛賓的(一笑),那麼你們繼續發表你們的嗜好吧,看不出一張相片有甚麼好看,每次他們粉絲說聲「勁」之類回應,只覺得十分戇居和滑稽。

相信大多數歌迷是由學友唱「我真的受傷了」而間接認識Ivana吧?想想在這個聽單曲的年代,要把家中每張碟所有歌由頭到尾聽一次,與靜態地看完一本書一樣難度高。由很多年前看到網絡分享,只是一張圖列出「人生必聽的大碟」開始,主力收集英文歌,直到某天要聽Ivana的歌,已是人家出道多年後的事,初期收集的兩張碟分別是「Ivana」& 「晴歌集」,後者好像聽電台播才得知此唱片的存在,最常聽的是她翻唱別人的歌如「細水長流」、「First Love」(陳百強原唱那首),後者編曲十分優雅,唱法好「木匠樂隊」,歌聲一樣甜美,輕快旋律可令內心抑鬱的人變得愉快。近年在街上多了頭戴耳機的人們,我仍然選擇專心走路,較為喜歡在家聽歌的感覺。

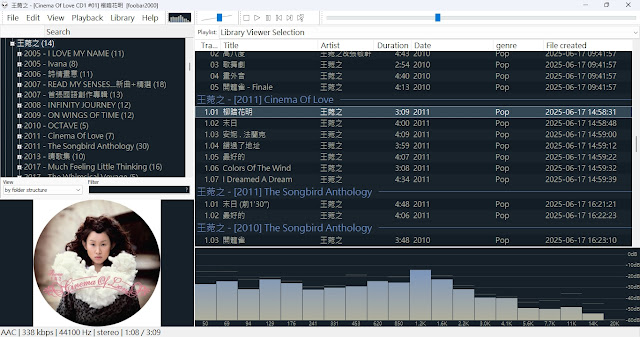

十分佩服有些歌手每次推出精選的曲目,都不會與上次相同,證明歌者食力雄厚,出道幾十年好歌一籮籮,絕少重覆,每隔幾年才推出新碟,靠開演唱會搵銀,幾乎是流行音樂圈的常態。作為在香港市場生存的歌手,累積精選是應該的,最流行的起碼炒幾次冷飯,出版一套三碟乃正路,也是銷路。

而這張精選「The Songbird Anthology」,其中輯錄幾首好華麗歌劇feel的歌,令我大開耳界,老早知道她根本是個實力派唱作人,只被視像傻大姐形象所誤,不竟已出道廿年了!有次以隨機模式聽歌,耳伴播出「她扔了根火柴」,與別不同的曲式和唱法!讚!

回想她初出道幾張唱片都是以美術插畫做封面,那麼多年推出的精選又重回初心,加上那獨特風格歌聲一聽便知就是她,只此一家!至於哪首歌我最鍾情?留待日後分享。

Ivana除了演出電視、電影、舞台劇,近年更致力通過運用各種跨媒體藝術和展覽,向觀眾展示她的藝術創作,與之建構對話平台,並以多媒介表現方式呈現自身對於價值觀的反思。曾於去年7月在西九文化區自由空間大盒舉行 《The Heart Canvas》藝術展音樂會,同時繼續在藝術方面努力,她首張純管弦樂專輯《The Missing Something》遠赴維也納與管弦樂團錄製。這次Ivana 編寫了五首交響詩,帶領聽眾共同遊歷這段如詩般的音樂旅程,以壯闊的交響樂和細膩優雅的旋律,試圖牽引聽眾心弦。

《The Missing Something》不僅是一段音樂的旅程,更是一種心靈的共鳴,就由大家一同感受這位作曲家以及藝術家的多樣才華和獨特視角。

(部份資料轉自網絡)

後記

六月份生日的歌手,除了吳國敬,還有王菀之Ivana。通常搜尋打了「苑之」也可找到「菀之」。

追加

往音樂平台聽這張「The Missing Something」,幾入耳軌,不是納悶古典音樂,有電影配樂Feel,宏偉澎湃的聲響,試Hi-Fi之選。